(दिव्यराष्ट्र के लिए डॉ. गोविन्द पारीक अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क सेनि राजस्थान)

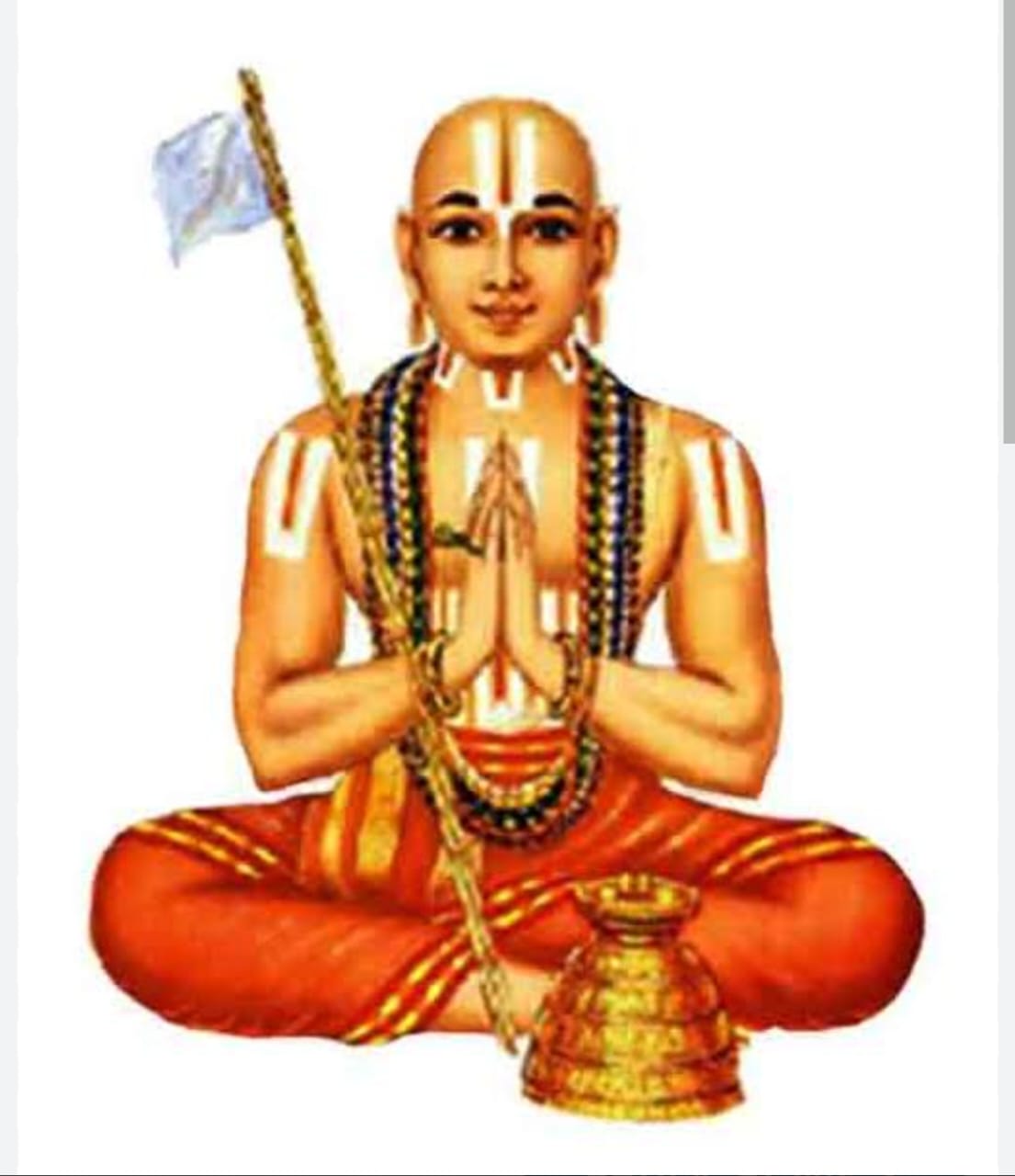

भारत के महान दार्शनिक परंपरा में आचार्य रामानुज एक ऐसा तेजस्वी नाम हैं जिन्होंने न केवल वेदांत दर्शन को नवीन दिशा दी, बल्कि भक्ति आंदोलन को भी वैचारिक आधार प्रदान किया। विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक के रूप में उन्होंने भारतीय समाज और धार्मिक चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। उनका जीवन, दर्शन और समाज-सुधार की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह 11वीं-12वीं शताब्दी में थी।

रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईसवी में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर नामक गांव में एक भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव भट्ट था। बाल्यकाल से ही उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा और विद्या की प्यास स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने कांची जाकर गुरू यादवप्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। किन्तु मात्र शास्त्र ज्ञान से संतुष्ट न होकर उन्होंने अपने गुरु आलवार संत यमुनाचार्य से भक्ति का मर्म समझा और उनके प्रमुख शिष्य बने। यमुनाचार्य की इच्छा पर रामानुज ने तीन महान कार्यों का संकल्प लिया—ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम और दिव्यप्रबन्धम् की टीका लिखना।

रामानुज ने गृहस्थ जीवन त्यागकर श्रीरंगम के संन्यासी यतिराज से दीक्षा लेकर सन्यास ग्रहण किया और शालिग्राम (वर्तमान मैसूर क्षेत्र) में बारह वर्षों तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वैष्णव सिद्धांतों और भक्ति मार्ग का प्रचार-प्रसार किया। उनका जीवन सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वरभक्ति का आदर्श बन गया।

विशिष्टाद्वैत का दर्शन

रामानुजाचार्य के दर्शन का आधार वेदांत ही था, परंतु उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न मार्ग अपनाया। उनके अनुसार सत्ता या परमसत् के तीन स्तर हैं: ब्रह्म (ईश्वर), चित् (आत्मा) और अचित् (प्रकृति)। यह विशिष्टाद्वैत है—जिसमें चित् और अचित् ब्रह्म से अलग नहीं, अपितु उसमें अंतर्निहित एवं अधीन हैं। जैसे शरीर और आत्मा एक-दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही आत्मा और प्रकृति, ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ हैं।

यह दृष्टिकोण न केवल दार्शनिक स्तर पर मौलिक था बल्कि आध्यात्मिक अनुभव को जनसामान्य के लिए सुलभ बनाता था। रामानुज ने मोक्ष को ब्रह्म में विलीनता नहीं, बल्कि भक्त के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और जीवन-मृत्यु के बंधन से मुक्ति के रूप में देखा।

भक्ति हर व्यक्ति का अधिकार

रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने भक्ति को जाति, वर्ग और लिंग के बंधनों से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि भक्ति किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। उनके मत में भक्ति का अर्थ केवल कीर्तन-भजन या बाह्य पूजा नहीं, बल्कि ईश्वर की गहन साधना, प्रार्थना और ध्यान है।

मां सरस्वती के दर्शन की अनुभूति से संपन्न रामानुज के लिए भक्ति न केवल आध्यात्मिक मार्ग था, बल्कि सामाजिक सुधार का साधन भी। उन्होंने मंदिरों के द्वार दलितों और निम्नवर्गों के लिए खोलने की पहल की और वैदिक धर्म को लोकधर्म का रूप दिया। उन्होंने दक्षिण भारत के अलवार संतों और पंचरात्र परंपरा को अपनाकर भक्तिमार्ग को वैदिक परंपरा से जोड़ा।

ग्रंथों की रचना

रामानुजाचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की, किन्तु ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ‘श्रीभाष्य’ और ‘वेदार्थ संग्रह’ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने अपने दर्शन की तर्कसंगत और सुव्यवस्थित व्याख्या की है। उनका लेखन अत्यंत गूढ़, किन्तु सहज ग्राह्य है, जिससे साधारण पाठक भी गहराई से ईश्वरतत्व को समझ सकता है।

शिष्य परंपरा और प्रभाव

रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा ने भारत की धार्मिक चेतना को एक नया आयाम दिया। उनके परवर्ती शिष्यों में रामानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनके प्रभाव से संत कबीर, संत रैदास और सूरदास जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया। इस प्रकार रामानुज की विचारधारा ने न केवल वैष्णव परंपरा को पुष्ट किया, बल्कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से सामाजिक क्रांति की नींव रखी।

रामानुजाचार्य के जीवन और दर्शन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जब समाज जातिगत, धार्मिक और सामाजिक भेदभावों से जूझ रहा है, तब रामानुज का विशिष्टाद्वैत और समभाव का दर्शन एक प्रकाशस्तंभ के समान मार्गदर्शन करता है। उनकी भक्ति की परिभाषा, धर्म की लोकमंगलकारी व्याख्या और ईश्वर से जीव के रिश्ते की व्याख्या हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था वह है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबमें ईश्वर को देखती है।

रामानुजाचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे समाज को दिशा देने वाले युगपुरुष थे। उनका योगदान भारत की आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। आज उन्हें याद करना, एक समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक भारत की कल्पना को साकार करना है।